京都・錦小路の錦市場を歩く

1986年

中心街を東西に走る四条通りの北側、京都第一の繁華街の新京極から入った錦小路に錦市場はある。

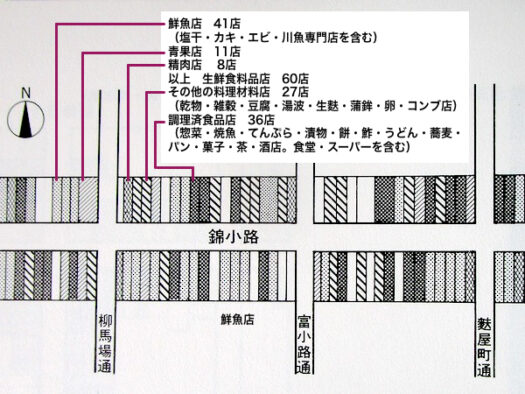

魚屋、八百屋、乾物屋、肉屋、漬物屋、総菜屋、天ぷら屋、蒲鉾屋、鮓屋といった食料品店が狭い通りの両側にびっしりと並んでいる。その数は140店(1986年当時)。

錦市場、通称錦小路の歴史は古い。豊臣秀吉の天下統一の頃、市場は開設されたという。元々は魚市場だったが、野菜市場が加わり、京都の台所になっていった。

錦市場を歩いてみるとすぐにわかることだが、市場では毎日、大量の水が使われる。この地は豊富な地下水に恵まれ、そのような自然条件が市場としての立地条件にかなっていた。

魚屋では一夜干しや、一塩しただけのイワシやサバ、アジ、ササガレイなどの半生の魚が目立つ。これらの魚や越前ガニ(松葉ガニ)、剣先イカなどは、主に日本海側の越前や若狭から入ってくる。冬の鍋料理には欠かせないタラも若狭ダラだ。

京都から途中峠を越えて敦賀に通じる越前街道は「魚(とと)街道」と呼ばれている。また京都から周山を通って小浜に至る若狭街道は鯖街道と呼ばれている。

このことからもわかるように、京都人にとって日本海に通じる街道は、古来、京都に海の幸をもたらす魚街道なのである。日本海の浜で一塩された魚は峠を越える頃には塩がなじみ、錦市場に並ぶ頃にはちょうどよい味になっている。

魚屋の店先には明石の鯛など瀬戸内海の魚も並んでいるが、量も種類も、若狭を中心とした日本海のものが圧倒的に多い。

乾物屋の店先には干してカチンカチンになった棒だらや、頭と尾をとった身欠きにしんが並んでいる。これら北陸経由の乾物を売る店が多くある。京都人はそれだけ料理に棒だらや身欠きにしんを使うということだ。

棒だらとエビイモをやわらかく煮込んだ「いも棒」や甘辛く煮た身欠きにしんを上にのせた「にしんそば」は京都の名物料理になっている。

八百屋の店先はじつに色鮮やか。金時ニンジンのすき通るような赤、聖護院大根や淀大根の目にしみるような白、九条ネギの緑、水尾柚の黄色と色彩があふれている。それらの野菜類がみずみずしく並べられている。

京都にはこのほか賀茂ナスとか、壬生菜、聖護院カブラなど、地名のついた京都特有の野菜があるが、八百屋に並ぶ京野菜の種類と量の多さには驚かされる。

また、八百屋で気がつくのはサトイモやエビイモ、ツクネイモ、クワイ、長老木、ユリ根などのイモや根栽類の多いことだ。

ムカゴご飯に入れるヤマイモの子のムカゴが山盛りにされているのが、四方を山で囲まれた盆地の町、京都らしい。

錦市場には漬物屋も多い。京都は漬物の町という感がするほど。その多くは洛北の農家から生まれたものである。

京都から帰る旅行者を見ていると、2人に1人は土産物に漬物を買っている。

新京極や河原町通りの土産物屋をのぞいてみても、きらびやかなライトを浴びた漬物は、まるで芸術品のように主役の座に座っている。

京都の代表的な漬物といえば、すぐき漬、しば漬、千枚漬があげられる。

すぐき漬は上賀茂を中心にしてつくられている。すぐき漬のスグキはカブラの一種。京都に行ったのは12月の上旬のことだったが、ちょうど9月末に播いたスグキを収穫し、漬けていた。時期をずらして播いているので、すぐき漬をつくる農家は年が明けるまで休む暇もない。

すぐき漬のつくり方は次のようなものだ。

きれいに洗ったスグキの皮をむき、一塩するだけで大桶に漬けこむ。それをコロシ押しと呼んでいる。次に荒漬けしたあと、小さな桶に移し、棒の先に重しをぶら下げるという独特な方法で押しつける。1週間ほど漬けるのだが、途中でスグキを足して追い漬けをする。その後、室に入れて発酵させる。その間にすぐき漬独特の味わい、酸っぱさがかもし出されてくる。

しば漬はナス、キュウリ、シソ、唐辛子などを漬け合わせたもので、洛北の八瀬や大原の特産。本場のしば漬でないと、本来の風味が出ないという。そのあたりが漬物のおもしろいところ。その場所でできたものを、その場所で食べるのが、漬物の一番おいしい食べ方といえる。

千枚漬は京都特産の聖護院カブラを使う。しかし京都に押し寄せる都市化の波で、聖護院カブラは京都から押し出されてしまった。今では京都ではなく丹波や近江でつくられている。

千枚漬はその名の通り、聖護院カブラを薄切りにする。それをまずは塩漬にする。そのあとで昆布や味醂、酢、砂糖を入れて漬けなおす。それぞれの味は隠し味になるので、どの味をとっても、強く出てはいけないという。そのあたりに、微妙な味に全神経を傾ける京都の食文化を強く感じる。

錦市場には京料理には欠かせない湯波(ゆば)と生麩(なまふ)の店もある。精進料理や懐石料理を食べるとすぐにわかることだが、湯波と生麩は必ず入っている。

湯波は中国から仏教の伝来とともに伝わった。今に残る大徳寺湯波、建仁寺湯波、東寺湯波などの名称がそれを物語っている。

湯波の原料は大豆。一晩、水に浸してやわらかくし、石臼でひくとどろどろになる。それを釜に入れて煮立てると泡状になって上がってくる。それを最初は粗い目の布でこし、次に細かい目の布でこす。

できあがった液が豆乳だが、それを木枠に入れる。木枠の底は二重底になっている。30分ほど煮立てると、ちょうど牛乳をあたためた時のように、表面に薄い膜が張ってくる。それをさっと引き上げたのが生湯波だ。

生湯波を一枚一枚、乾燥させたものが乾湯波になる。

木枠から最初に引き上げられた湯波が一番の優秀品で、表面にできる波紋は細かい。その後、何回か繰り返して引き上げられるが、波紋は次第に大きくなっていく。この波紋が老婆を連想させるというので「うば」とも呼ばれる。

湯波は蛋白質と脂肪分に富み、その調理方は簡単である。

水に入れて戻し、それをしぼり、そのまま酢の物、和え物、大根なます、煮びたし、あんかけ、蒸し鮓、五目飯などに入れる。

一方、生麩は小麦粉からつくる。主成分は小麦の蛋白質。小麦粉の中でも中力粉や強力粉が用いられる。

生麩のつくり方は、次のようなものだ。

小麦粉100に対して80の割合で水を加え、少量の塩とともによくこね合わせると、次第に粘り気が出てくる。これにさらに水を加えてもむと、水にとける成分や澱粉が流れ出し、粘り気の強い小麦蛋白のかたまりだけが残る。それがグルテンだが、チューインガムのようなもの。それを洗ったものが生麩である。

湯波と生麩は大豆、小麦と原料の違いはあるが、つくり方は似ている。ともに京料理に色どりをそえている。栄養価も高い。肉や魚などの動物性蛋白質を一切使わない精進料理の材料として発達してきたことを考えあわせると、きわめて京都らしい食品といえる。

このように錦小路の錦市場にはさまざまな食べ物の店が並んでいるが、主婦だけでなく、料亭や仕出し屋といった料理のプロたちもやってくる。そのため、とくに質が問われ、魚や野菜の鮮度、味の要求には厳しいものがある。ここでは安いだけでなく、良質のものでないと売れないという。