アフリカ大陸縦断 1968年〜1969年(2)

2ヵ月間、東アフリカに滞在する

ケニアの首都ナイロビ近郊のギルギルには、我々の高校時代の恩師、山谷敬之先生が青年海外協力隊の一員として滞在していた。山谷先生はナショナル・ユース・サービス(青年奉仕隊)の若者たちに体育指導をおこなっていた。教えた隊員たちはすでに数千人にも達するとのことで、明日のケニアをになう若者たちの胸には先生の影響が色濃く残っていた。それを証明するかのように、あちこちで「ミスター・ヤマタニ」を耳にした。

ぼくたちは山谷先生の宿舎を基地にさせてもらい、2ヵ月ほど東アフリカに滞在することにした。その間、前野はどこか村に入り、村人たちと生活をともにしたいという。ぼくは寝袋を片手にヒッチハイクでケニア、タンザニア、ウガンダの東アフリカ3国をぐるりとまわることにした。

1968年8月28日の早朝、ギルギルを出発。ヒッチハイクといっても道端に立って、合図を送って乗せてもらうというのではなく、歩きながらヒッチハイク。車に乗せてもらえるまでは何キロでも歩くのだ。毎日、2、30キロは歩いた。

このようにしてケニア、タンザニア、ウガンダの東アフリカ3ヵ国をヒッチハイクでまわった。全部で130台の車に乗せてもらい、44日間で1万0643キロを駆けまわった。そのうち歩いた距離は約1000キロ。使ったお金は全部で180シリング(約9000円)。交通費、宿泊費には一銭も使わなかった。

ぼくたちの東アフリカを離れるときがきた。

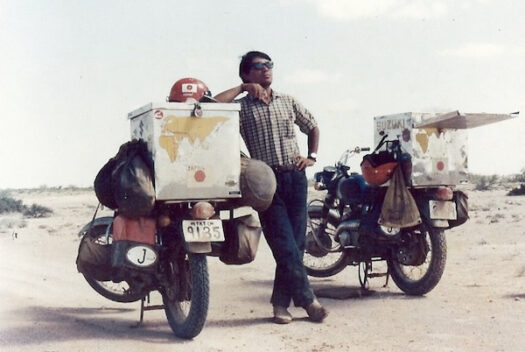

山谷先生にお礼をいって10月11日にギルギルを離れた。ナイロビからモンバサに行き、インド洋のラム島からソマリアのキスマユに船で渡り、11月4日に首都モガデシオに到着。ここから陸路でのソマリア横断が始まった。

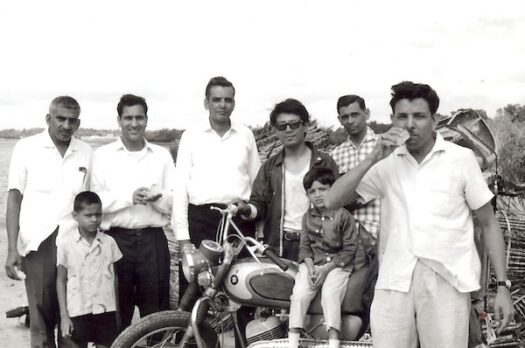

中部ソマリア最大の町ガルカイオに近づいたときのことだ。一面の石原をガタンピシンガタンピシンと相棒のスズキTC250がバラバラになってしまいそうな音をたてて走っていると、ソ連製4輪駆動車が後ろからやってきた。それには軍の将校が乗っていて、彼はぼくたちのことを知っていた。

「キミたちがもうそろそろ、やってくるころだと思っていたよ。ガルカイオではディストリクト・コミッショナー(県知事)がキミたちの面倒をみてくれるはずだ」

そういい残してガルカイオの方向に走り去っていった。

地平線に夕日が沈んでいく。四方八方をグルリと地平線に囲まれると、地球は円板のように見える。雲ひとつない夕空は赤、橙、黄色、さらには青、群青色と鮮やかな色の変化を見せていく。涼しい夕風に吹かれながら、ぼくたちはガルカイオの町に着いた。

すると、さきほどの軍の将校の言葉どおり、ディストリクト・コミッショナーのアダン・サラン・モハメッドさんが、ぼくたちを待ち構えてくれていた。宿舎を用意され、食事まで用意されていた。

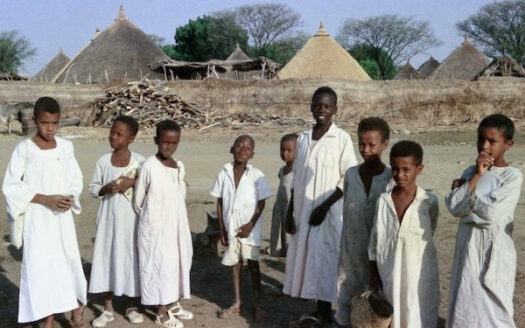

夕食後、アダン・サラン・モハメッドさんといろいろと話したが、彼は熱烈な民族主義者であり熱烈な大ソマリー主義者。ソマリア人は旧英領と旧イタリア領が一緒になったソマリア本国のみならず、仏領ソマリーランドとエチオピアのオガデン地区、ケニアの北東部に住んでいる。ヨーロッパ列強の植民地化によって、民族が国境線によってズタズタに分断されてしまった。アダン・サラン・モハメッドさんは分断されたソマリア人の大同団結と大ソマリア国の建設を熱い口調で語った。

「ご覧のとおり、ソマリアには何もない。豊かな土地や資源があるわけでもない。だけどソマリア人という民族がいる」

ソマリアを横断し、仏領ソマリーランド(現ジブチ)に入国したのは11月21日。我々は不可能だといわれていた「ソマリア横断」を成しとげた。

ニコルさんとの出会い

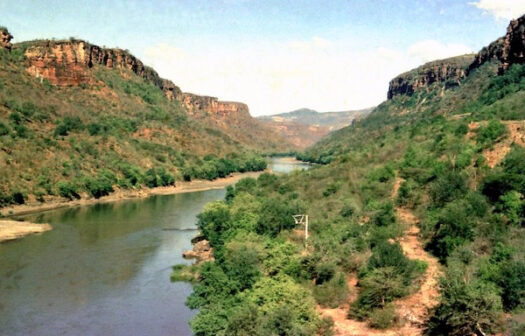

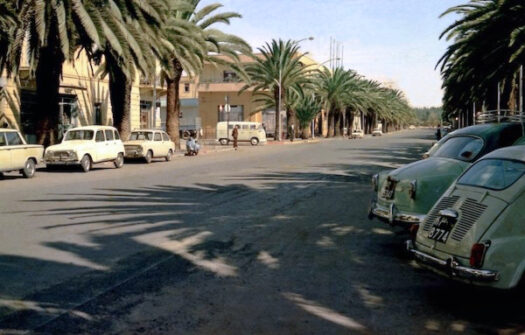

ジブチからエチオピアに入り、首都アディスアベバから古都ゴンダールへ。

ここではニコルさん一家に出会った。ニコルさんはウェールズ生まれの冒険家。10代の頃から北極探検を繰り返している。その時に仕留めた白熊の毛皮をエチオピアに持ってきていて、ぼくたちはその白熊の毛皮の上に座ってニコルさんの話を聞いた。エチオピアにはシミアン・ナショナルパークの建設で来ているとのことだった。

その夜、ニコルさん宅は国際色豊かな客人でにぎわった。シミアンへの道路建設の予備調査に来た5人のロシア人、世界でもシミアンにしかいないワリアイベックスというカモシカを研究しているスイス人夫妻、ゴンダールの学校で英語を教えているピースコー(平和部隊)のアメリカ人、ニコルさんの助手のエチオピア人、それと我々2人の日本人。

ビールを飲み、ウイスキーを飲み、ウオッカを飲みながら、最初のうちは英語での会話だったが、酔うほどにロシア語が、ドイツ語が、アムハラ語(エチオピア語)が、そして日本語が飛び交うようになった。ベタベタに色分けされたモザイク模様の世界地図を見るかのようだった。

翌日、ニコルさんは5人のロシア人をシミアンに連れていくことになり、ぼくたちも同行させてもらった。ゴンダールから北東に100キロのデバレクという村まで車で行き、そこでウマやラバ、ロバに乗りかえてシミアンに向かった。

シミアンはエチオピアの最高峰ラスダシャン(4620m)の南西に広がる高原地帯。高さ900メートルの滝もある。スイス人夫妻が研究しているワリアイベックスも、この垂直に切り立った断崖に生息している。ニコルさんはシミアン・ナショナルパークをつくろうとしていたが、その拠点になる家を建設中だった。

ぼくたちはすっかりシミアンが気に入った。

ニコルさんに「ちょっと手を貸してもらえないだろうか」と頼まれたこともあって、ぼくたちはシミアンの家造りの手伝いをすることになった。

クリスマスはニコルさん一家とシミアンで迎えた。ささやかな、心温まるクリスマスパーティー。暖炉を囲んで、食べて、飲んで、おおいに語り合った。酔いざましに外に出ると、「ホー、ホー、ホー」とフクロウが鳴いている。見上げると、ザラザラ音をたてて降ってくるかのような星空。手を伸ばせば星をつかめそうなのだ。

シミアンで半月を過ごし、12月29日ニコルさん一家に別れを告げ、ぼくたちはTC250に乗ってシミアン山麓のデバレクを出発した。

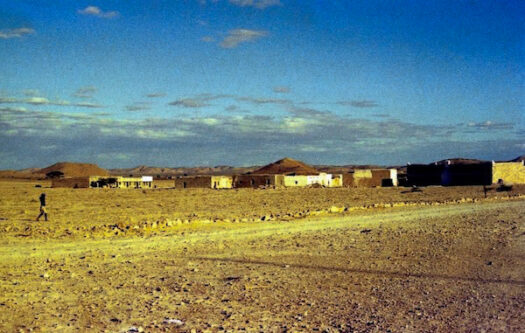

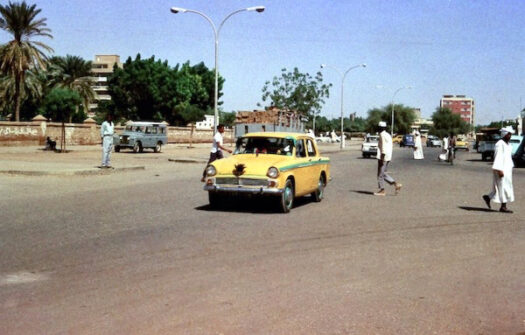

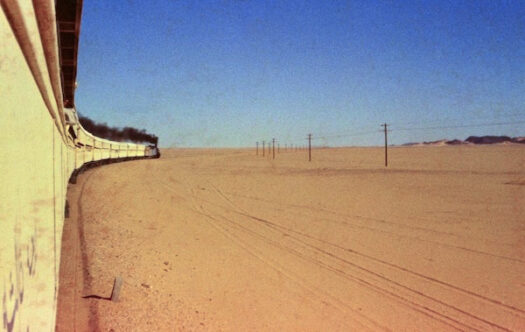

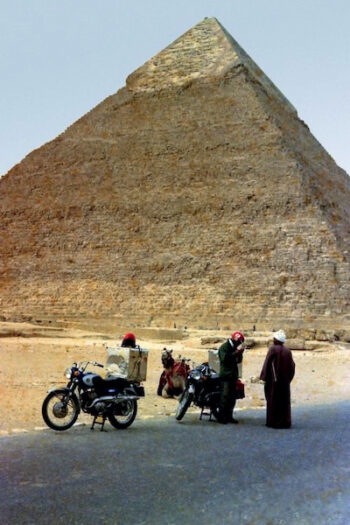

エチオピアからスーダンに入り、首都のハルツームに到着。ここからエジプト国境のワジハルファまではヌビア砂漠を越えなくてはならない。我々は「バイクでは無理」という判断を下し、列車でヌビア砂漠越えた。

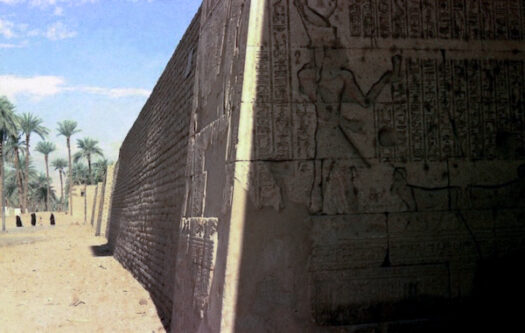

ワジハルファからはアスワンハイダムによって出来たナセル湖を船で渡り、エジプトのアスワンへ。そこから地中海を目指して北上した。

カイロに到着。北アフリカ最大の都市カイロは雑然としていた。人と車であふれかえり、「ブーブーブー」とけたたましく鳴らされる車のクラクションに頭が痛くなる。砂まじりの雨が降った。それはエチオピアを出て以来、初めての雨だった。

カイロからは片側2車線の幅広の道を走る。エジプトで一番肥沃なナイルデルタだけあって、道の両側には広大な畑がつづく。土は黒々としている。

カイロから100キロほど北の町タンタを過ぎたところで、ナイル川にかかる橋を渡った。それがぼくたちの見た最後のナイルとなった。思い返せば、その源流のひとつ、小国ブルンジのルブブ川を渡ってから8ヵ月もの月日がたっていた。アフリカ最大の湖のビクトリア湖も、エチオピアのタナ湖もナイルの水。スーダンのハルツームでは白ナイルと青ナイルの合流地点を見た。

ナイルの水を飲んだもの

ぼくたちはあちこちでナイルの水を飲んだ。スーダン最北のワジハルファでは、出国手続きのトラブルで2週間近くも足止めを食ったが、毎日、ナイルの水を飲んだ。アラビアの諺では「ナイルの水を飲んだものは、またナイルの水を飲みに戻ってくる」といわれている。ナイル川にかかる橋を渡りきったとき、ぼくは「きっとまたアフリカに戻ってくる。ナイルの水を飲みに戻ってくる」と、そう予感した。

1969年3月21日の夕刻、アレキサンドリアに到着。かなり強い雨が降っていた。雨滴が顔に当たり痛いほど。アレキサンドリアの中心街を走り抜け、波が押し寄せる地中海の海岸通りに出た。そこでぼくたちはTC250を止め、地中海を眺めた。鉛色の雨雲が垂れ込めている。そこがぼくたちのアフリカ大陸縦断のゴール。地中海到着を祝って前野君とガッチリ握手をかわした。「前野、俺たちやったな!」。別に、出迎えてくれる人がいるわけでもない、喜んでくれる人がいるわけでもない、そんな寂しいゴールだった。

1968年5月27日にモザンビークのロレンソマルケスを出発。299日目にアレキサンドリアに到着した。TC250のメーターは2万8714キロを指している。その間、苦しいときや「もうだめだ」と諦めかけたときに、いつも心の支えになってくれていたのが「アレキサンドリア」であり「地中海」だった。「アフリカ大陸縦断」を成しとげ、アレキサンドリアに着くまでは、どんなことでも我慢しなくてはいけないと自分自身にそういい聞かせてきた。

高校3年の夏休み、ぼくたちは「アフリカに行こう!」と思いたった。地図帳のページをめくり、ケープタウンとアレキサンドリアを結んで引いた赤い線が思い出される。「俺たち、この線に沿ってアフリカ大陸を縦断しよう!」と、夢中になってアフリカを語りあったあの日の熱い気分が蘇ってくるのだった。

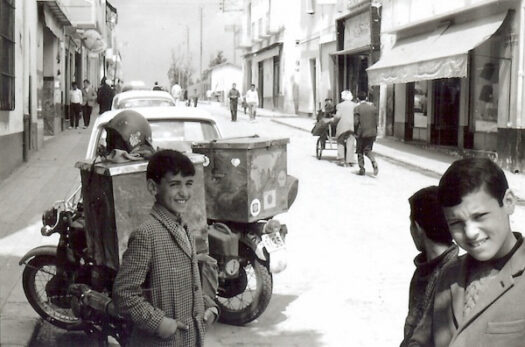

我々はアレキサンドリアから地中海に沿って西へ、西へと進み、モロッコを目指した。

右手に地中海、左手に乾燥した原野を眺めながら走り、エル・アラメインに着いた。第2次大戦で「砂漠のきつね」と連合軍から恐れられたロンメル将軍率いるドイツ軍が、連合軍に敗れ去ったところだ。激戦の地を見下ろす高台には戦争博物館がある。その前には長い年月の風雨にさらされてきた戦車や高射砲の残骸が並べられ、無惨な姿をさらしている。荒野に落ちていく春の弱々しい夕日が、連合軍とドイツ軍の共同墓地をうっすらと染めていた。

エジプトからリビアに入った。恐ろしく人の少ない国。日本の数倍もの国土がありながら、人口は200万人ぐらいでしかない。そのような国から大油田が発見され、国が一変した。つい昨日まで砂漠で遊牧生活を送っていたようなおじさん連中が、欧米や日本製の新車を乗りまわしている。新車など、まずは見られないエジプトから入ったので、よけいに目についた。

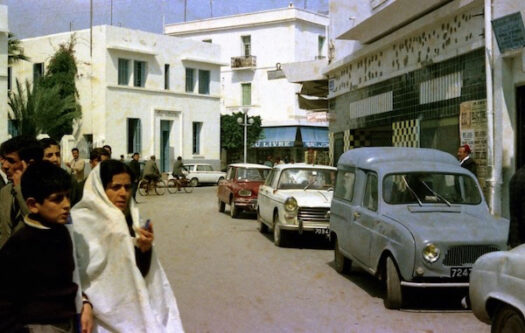

リビア東部の中心地ベンガジを通り、リビア西部の中心地トリポリを通り、チュニジアに入った。

チュニジア、アルジェリア、モロッコの北アフリカ3国は、マグレブ(アラビア語で西の意味)といわれる。すでに緯度が東京とほとんど変わりないほど北に来ているので、バイクで切る風は冷たい。

北アフリカを東西に横断するアトラス山脈沿いに西に向かった。春のアトラス山脈の山麓ははまるで花畑のようで、色とりどりの野花が咲き乱れていた。いかにも地中海世界を感じさせるのはオリーブの木が多くなったことだ。オリーブ畑が広がり、オリーブの並木道がつづいた。

チュニジアからアルジェリアに入ると、ブドウ畑が目立つようになった。ブドウ酒をつくるためのブドウだ。イスラム圏のアルジェリアでは禁酒ということになっているので、その大半はフランスなどヨーロッパに輸出されている。街道沿いではオレンジを売っている。小麦畑の緑も目にしみる。アトラス山脈北側の地中海沿岸は緑豊かな色彩の豊かな世界だ。

アルジェリアからモロッコに入り、アフリカの最後はスペイン領セウタ。ここからフェリーでジブラルタル海峡を渡り、スペインのアルヘシラス港に上陸した。1969年4月8日のことで、横浜港を出港してから1年になろうとしていた。その日は奇しくも前野君の誕生日だった。