アフリカ大陸縦断 1968年〜1969年(1)

我が旅人生の原点

「アフリカ大陸縦断」というのは我が旅人生の原点だ。1968年〜1969年の「アフリカ大陸縦断」を2回に分けてお伝えしよう。

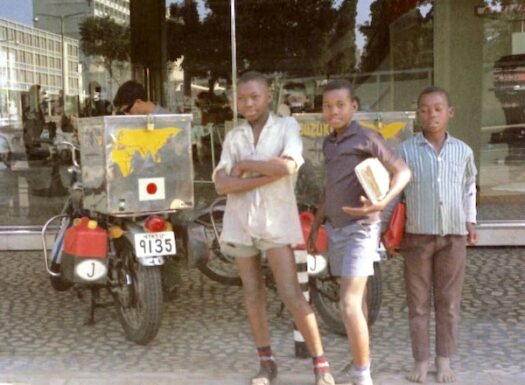

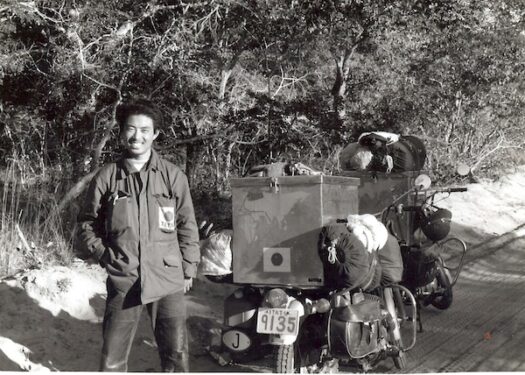

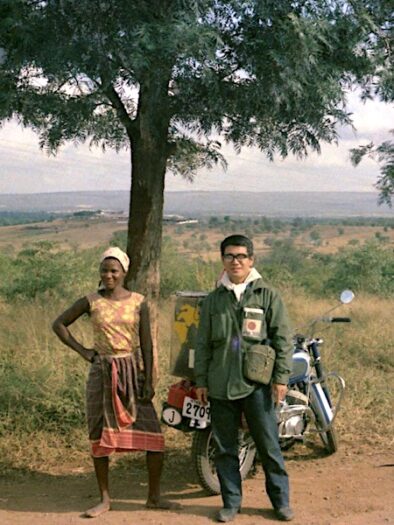

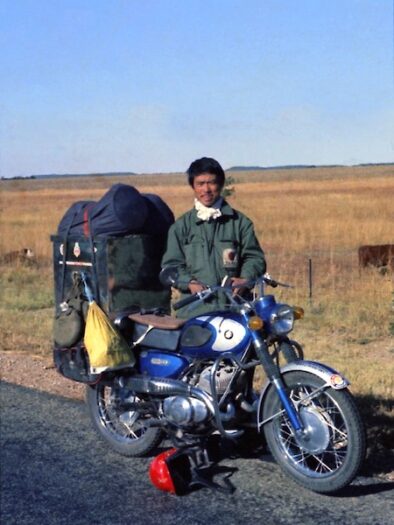

1968年4月12日、友人の前野幹夫君と2人で横浜港を出発した。カソリ、20歳の旅立ち。我々は1年をかけてスズキTC250での「アフリカ大陸縦断」を目指した。

南アフリカのケープタウン経由で南米のサントス(ブラジル)、モンテビデオ(ウルグアイ)、ブエノスアイレス(アルゼンチン)まで行くオランダ船の「ルイス号」に、2台のTC250を載せて乗船。

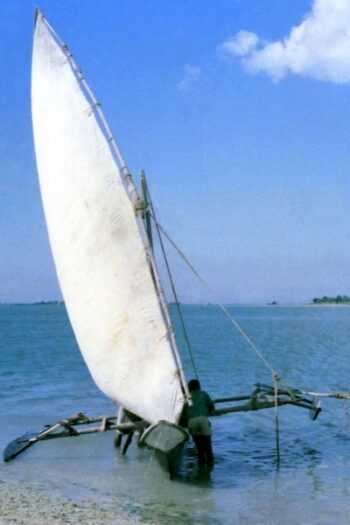

「ルイス号」は釜山、香港、シンガポールに寄港し、横浜を出てから36日目にモザンビークのロレンソマルケス(現マプト)に到着。我々はロレンソマルケスからアフリカ大陸を北上し、東アフリカ経由で地中海のアレキサンドリア(エジプト)に向かった。

ロレンソマルケスから北に800キロ行くと、サベ川の河畔に着いた。ここで舗装路は途切れ、ダートになった。インド洋の港町ベイラまでが大きな難関。難所の突破に備え、まだ日は高かったが、早めに河原にテントを張った。前野君と二人で河原に座り、アフリカの原野に落ちていくまっ赤な太陽を眺めた。サベ川の川面が紅に染まった。

翌日は夜明けとともに出発。川には橋がかかっていない。水しぶきをあげながら浅瀬を渡る。草原と灌木の入り交じったサバンナの中に一筋の道がつづく。デコボコ道でおまけに砂道。砂溜まりにハンドルをとられて転倒。100キロを超える荷物とバイクの重さの160キロがあるので一人では起こせない。前野君に助けてもらってTC250を起こした。その後も互いに転倒がつづき、ぼくたちは疲労の色を濃くしていった。頭上にはギラギラ照りつける太陽。

「バイクでアフリカ大陸を縦断するだなんて、できっこないよ」

日本を出る前に何度となくいわれた言葉が思い出されてくる。

砂道との悪戦苦闘の連続だったが、9時間かけて170キロの悪路を走破し、ブジ川に出た。思わず前野君と手をとって喜び合った。

「前野、ブジ川だ! 無事にブジ川に着いたぞ!」

ぼくたちは立っているのも辛くなるような疲労感に襲われていたが、まだ駄洒落をいうくらいの元気は残っていた。

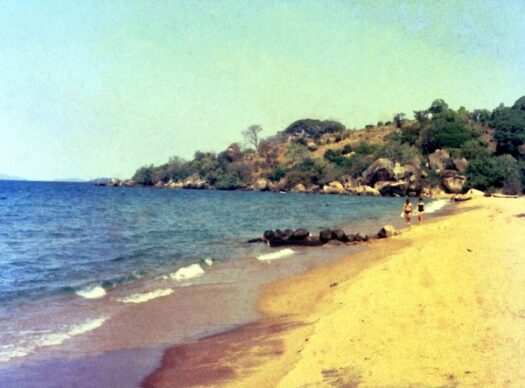

モザンビークからローデシア(現ジンバブウェ)に入った。ここでは世界最大のビクトリアの滝を見た。まさに大自然の驚異。

「おー、これぞアフリカ!」

マラウィからザンビアに入った。

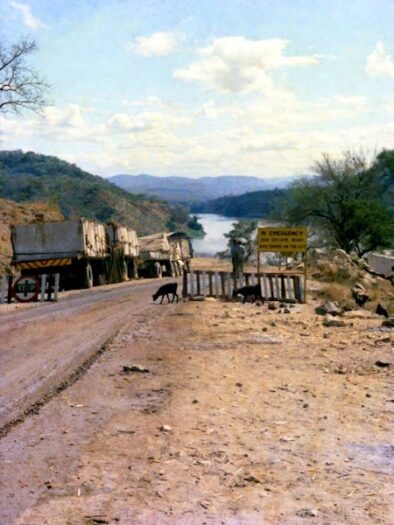

ザンビアの首都ルサカから、タンザニアの首都でありインド洋の港町ダルエスサラームまでの道は「ヘルラン(地獄の道)」と呼ばれ、恐れられていた。内陸国のザンビアにとって、最大の輸出品である銅と、石油や機械などの輸入品の輸送ルートを確保できるかどうかは、この国の存続にもかかわる大問題。1965年にローデシアがヨーロッパ人絶対優位の国家として独立を宣言するまでは、南アフリカやモザンビークの港からローデシアを経由する鉄道が利用されていた。

ところがローデシアが一方的な独立を宣言してからというもの、ローデシア問題は大きな国際問題となり、世界各国はローデシアに対して経済制裁を加え、ザンビアもそれに同調し、ローデシア経由の輸送を全面的にストップしたのだ。

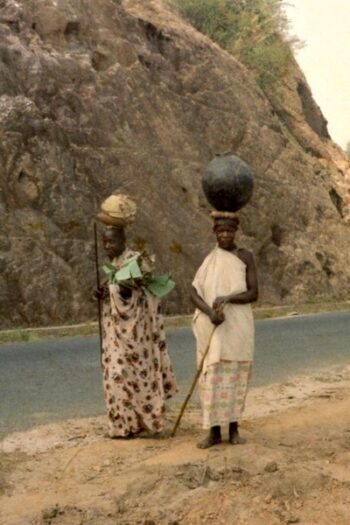

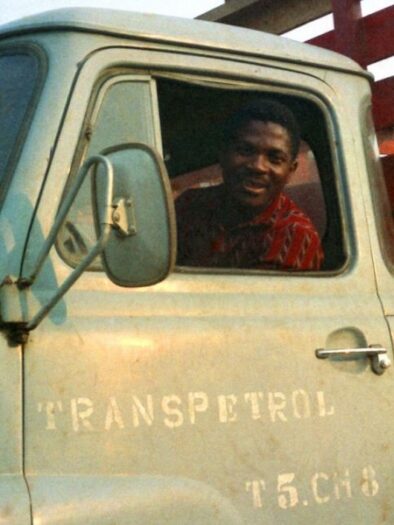

それからというもの、輸送ルートは大幅な変更を余儀なくされた。モザンビークのベイラ港からマラウィまで鉄道、そこからトラックというルートのほかに、タンザニアのダルエスサラームからの約2000キロのトラックルートが使われるようになった。その途中には険しい山道もあり、とてもではないが大型トラックやトレーラー、タンクローリーなどがひんぱんに行き来する道には見えない。そのため事故は日常茶飯事で、いつしかこの道は「ヘルラン」と呼ばれるようになった。

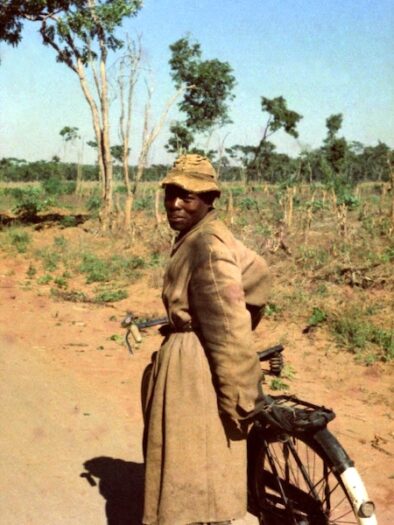

我々は悲壮な覚悟でヘルランを走った。聞しに勝るすさまじい道で、路面は洗濯板状に波打っている。内蔵がもみくちゃにされるほどガタガタ揺られながら走りつづけた。

ZTRS(ザンビア・タンザニア・ロード・サービス)とかCARS(セントラル・アフリカ・ロード・サービス)の大型トラックが轟音をとどろかせて走り過ぎていく。そのたびに土煙がもうもうと舞い上がり、1メートル先も見えなくなってしまう。生きた心地がしない。ぼくたちはトラック軍団に跳ねとばされないようにするので精一杯だった。

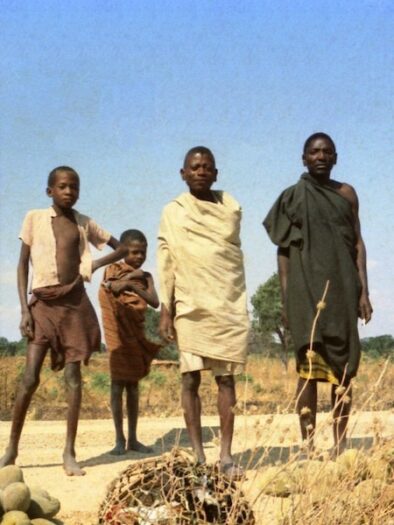

ザンビアからタンザニアに入った。険しい山道がつづく。暑さが厳しい。バオバブの木が多くなる。猿がひんぱんに道に飛び出してくる。

グレート・ルアハ川の鉄橋を渡ると砂深い道になった。前を走っていた前野君のバイクが砂溜まりでバランスを崩し、転倒しかかった。「あ、危ない!」と急ブレーキをかけ、ハンドルを右に切った。その瞬間、転倒。そのはずみで右足がバイクにはさまった。脳天をハンマーで殴られるような衝撃を感じ、あまりの痛さに一瞬、気が遠くなった。

「おーい、カソリ、大丈夫か」

前野君が血相を変えて飛んでくる。前野君の手を借りても、積み荷とバイクの重量で足はそう簡単には抜け出せない。そのとき運よくタンクローリーが通りかかった。運転手が手をかしてくれ、前野君と2人がかりで起こしてくれた。右足はみるみるうちに腫れ上がった。痛みがひどく、頭がクラクラする。しばらく地面にうずくまっていたが、自分の見立てでは骨は折れていない。痛みをこらえてダルエスサラームへと走ったが、この右足の痛みはその後、2ヵ月以上もつづいた。

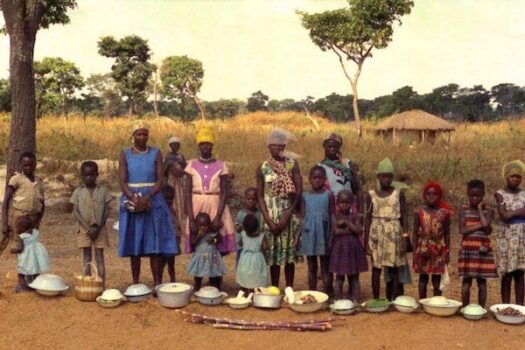

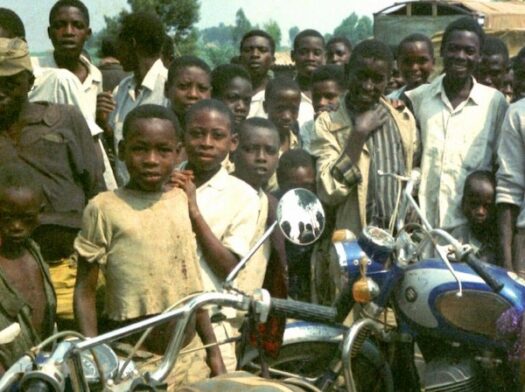

ダルエスサラームからふたたび内陸に入り、小国のブルンジ、ルアンダを通ってウガンダに入国した。そのころから前野君は体調を崩した。頭痛を訴え、熱を出した。ビギンダという小さな村に着いたときは最悪で、丘の上にある教会の庭にテントを張らせてもらい、前野君を休ませた。前野君の熱は下がるどころか、上がる一方で、さらに何度も吐いた。村に医者はいない。大勢の村人が集まり、テントをとり囲む。みんな前野君のことを心配してくれているのだ。夕方、村の少女が布袋にジャガイモを入れて持ってきてくれた。

「ムシビレジ(こんにちは)」

「ムシビレジ」

ぼくもこの地方の言葉のルキガ語で挨拶をかえした。

「どうかこのジャガイモを食べてください」

おそらく少女はそういったのだろう、恥ずかしそうな微笑みを浮かべると、走るようにして村に帰っていった。さっそくそのジャガイモをゆでる。すっかり食欲をなくした前野君に食べさせた。きっとこのジャガイモのおかげだろう、翌朝になると、前野君の熱はいくぶん下がり、ぼくたちは病院があるというムバララの町に向かった。

ムバララの病院には韓国政府によって派遣された金先生がいた。診察の結果、たんなる風邪だとのことでホッと胸をなでおろした。その夜は金先生の家に泊めてもらった。前野君は早めにベッドに入り、ぼくは金先生夫妻と話した。奥さんは大の日本嫌い。日本の朝鮮半島統治時代がいかにひどかったかをこれでもか、これでもかといわんばかりに話した。なんともやりきれない、辛い気分になった。

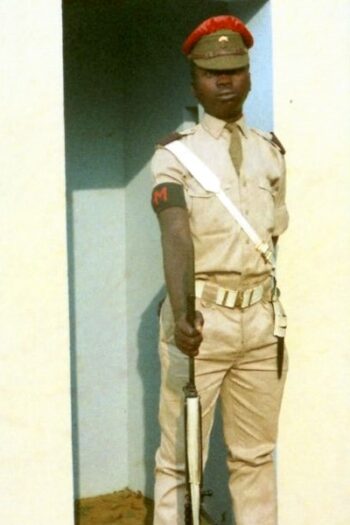

翌日はもう1日、金先生の家で泊めてもらった。隣りにはウガンダ陸軍の退役軍人が住んでいた。胸には勲章をいくつもつけているような人だった。その退役軍人に、「日本は戦争で大変だね」といわれ、面食らってしまった。彼はビルマ戦線でイギリス軍の一員として日本軍と戦ったのだが、日本とイギリスの戦争はまだつづいていると信じているのだった。

前野君はすっかり回復し、赤道直下の雪山ルウェンゾリー山麓のフォートポータルに向かった。道の両側には茶の大農園がどこまでもつづき、その背後はうっそうと茂る密林になっている。道は登り坂になり、やがて峠を越えた。すると眼下には大草原が開け、正面には頂上近くが雲で隠れたルウェンゾリーの大山塊が横たわっていた。山麓にはエドワード湖が見える。ジョージ湖も見える。

峠を下って草原に出ると、そこはクィーンエリザベス・ナショナルパーク。カモシカやバッファローを見る。象の群れにも出会う。アフリカに来て初めて見る象。バイクを道端に止めると、象をもっと近くで見ようと、はやる気持ちを押さえられずに草原を走った。「カソリ、危ない! 戻れ〜!」

前野君の声が聞こえた。あまりにも象に接近しすぎてしまったので、象に気づかれたのだ。一瞬、背筋に冷やっとしたものを感じたが、子象をまんなかにした象の群れは、何事もなかったかのように草原のかなたへと去っていった。

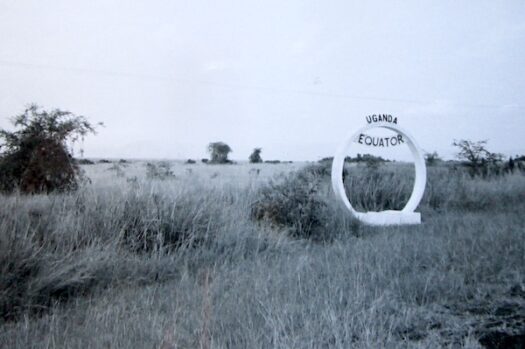

象と出会った地点から目と鼻の先を赤道が通過していた。舗装路の両側には、「ウガンダ イクエイター(赤道)」の文字の入った白いモニュメントが建っていた。舗装路の路面には黄色い線が引かれていた。

「なあ前野、赤道って、赤い線だとばかり思っていたけど、ほんとうは黄色い線なんだ」「今、俺たち赤道上の男!」とばかりに、黄色い線の上を歩いた。さらにその黄色い線をまたぎ、「こっちが北半球」、「こっちが南半球」と、赤道上で遊んだ。そんなぼくたちの姿を小高い丘の上からカモシカが1頭、じっとみつめている。「人間て、なんてバカな動物なんだろう」といわんばかりの顔つきだった。

ぼくたちは南半球から北半球に入った。道はルウェンゾリーの山麓へとつづいている。太古の昔より「月の山々」といわれてきたこの山は厚い雲の中。赤道直下の雪山のルウェンゾリーはめったにその全貌を見せないといわれているが、なるほど山裾しか見えなかった。その夜はルウェンゾリー山麓の町フォートポータルで泊まったが、朝、目をさますなりルウェンゾリーを見た。だが「月の山々」は、あいかわらず雲の中だった。

ウガンダの首都カンパラからケニアに入り、赤道を越えて再度、南半球へ。8月22日、ケニアの首都ナイロビに到着。モザンビークのロレンソマルケスを出発してから88日目のことだった。