下関(8)

1976年

下関漁港

下関滞在の4日目は、下関漁港を歩いた。

下関漁港は一時期、東洋最大の漁港といわれたこともある。昨年(1976年)の水揚量は15万6000トンだが、10年前の昭和41年には28万トンもあった。

下関漁港の水揚量が大きく減った主な理由は、「青もの」といわれるサバやアジの漁場が西に移り、長崎や唐津に水揚げされる量が増えたからだという。そのほか、鉄道輸送の低下も大きく響いているようだ。

以前は下関から大量の鮮魚が専用の冷凍貨車で大阪や東京に送り出されていたが、より速く、より便利なトラック輸送に変わっていくと、何も下関漁港に水揚げしなくてもよくなってくるからだ。

しかし、下関は現在でも境港、浜田、博多、唐津、長崎、枕崎などとともに、西日本の主要な漁港であることに変わりはない。

「下関のフグ」(地元ではフクといっている)、「下関のウニ」など、下関を有名にしているものも、下関で獲れるというより、下関から日本各地に送り出されているからその名声がある。

下関漁港は下関駅西口とは、目と鼻ほどの距離にある。

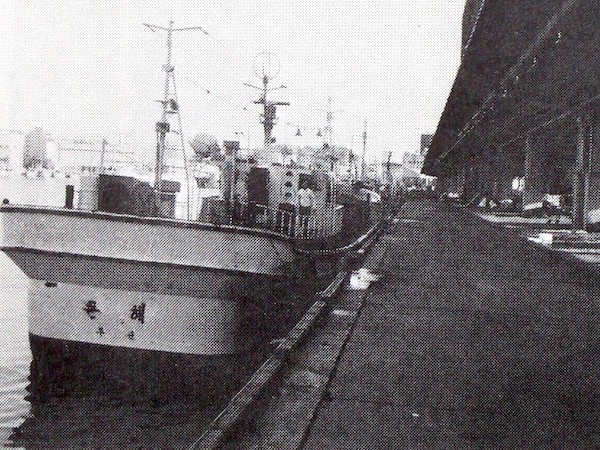

今の漁港の歴史は新しい。昭和になってから、彦島との間の埋立地につくられた。長く延びる岸壁には、近海、遠洋の漁船が何隻も接岸していた。

下関漁港を歩いてみてすぐに気のつくことは、韓国漁船の多いことだ。現在の下関漁港の水揚量の半分は韓国産が占めている。12月10日(1976年)の水揚量は294トンと出ていたが、そのうちの152トンは韓国から入っている。

甲板を洗っている韓国漁船の乗組員に声をかけてみた。年配の人だと、たいてい日本語がわかる。その漁船は日本海側、迎日湾の浦頃からやってきた。朝鮮半島の近海でとれた鮮魚を運んできたが、浦頃から下関までは18時間かかったという。冷凍魚を運んでくることもあるという。

「月に4,5回は下関に入るだろうか。韓国の港に揚げるよりも、下関の方がはるかにいい値段で売れるからね。浦頃から下関にやってくる船は多いよ。そのほか釜山や麗水からも来る」

漁船の乗組員の人は、甲板を洗う手を休めて、上手な日本語でそんな話を聞かせてくれた。

国境に近いせいであろう、下関漁港には厳しさがあった。周りは金網でぐるりと囲まれ、漁港への出入口は限られていた。韓国船がよく入るので、港内のトイレにはハングル文字でも案内が書かれていた。

漁港のそばには「まるは通り」というバーやキャバレーが並ぶ通りがある。「まるは通り」を行くと、その名の通り、下関駅西口前の大洋漁業ビルの脇に出る。

世界の大企業にも仲間入りするこの日本最大の食品会社と下関は、切っても切り離すことのできない関係にある。ここでは「大洋漁業」の社史を見せてもらった。

大洋漁業の創始者、中部幾次郎は明石(兵庫県)で魚屋をやっていた。先祖代々、漁師だった。幾次郎は先見の明のある人で、いちはやく漁船や魚運搬船の動力化に目をつけた。苦労を重ねた結果、明治の文明開化という時代の加護もあり、動力化に成功する。それによって、大阪という大消費地により鮮度の高い魚を出荷できるようになり、その利益が今日の大洋漁業の基礎となった。

会社が明石から下関に移されたのは、明治の末になってからのこと。朝鮮の水産資源に目をつけたからである。朝鮮近海で操業したり、朝鮮で大量の魚を買い付けたりして、下関から鉄道で大阪へ、東京へと送った。

ねらいはまさに的中した。

下関という地の利を得て、さらに日本の海外への拡大にともない、大洋漁業は急成長をとげていく。それだけに、この会社にとって、終戦の打撃はあまりにも大きかった。

冬の日暮れは早い。会社を出ると、「まるは通り」にはネオンが輝き始めていた。下関駅近くの大衆食堂で夕食。フグの身も具もたっぷり入った「ふくちり」、舌にとろっとくる「イワシの刺身」、大きな器の中で貝がひしめいている「貝汁」を食べた。海の幸に恵まれた下関らしく、下関の魚は安くてうまい。量も多い。