2024年5月15日 – 17日

「地震石」のおかげ

宝達志水町から羽咋市に入ると、羽咋の中心街へ。JR七尾線の羽咋駅前でVストローム250を止めた。

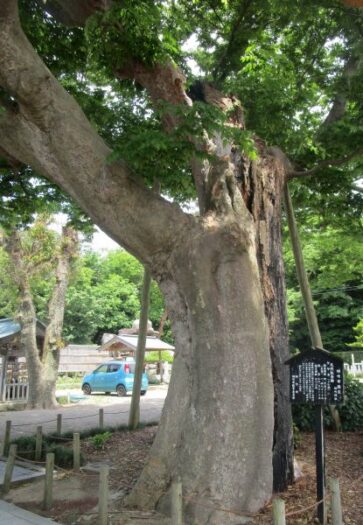

羽咋市内の式内社めぐりの開始。駅前の案内図で羽咋(はくい)神社を探し、まずは羽咋駅近くの羽咋神社を参拝する。神木の大欅は推定樹齢が600年。「羽咋郡編」の第4社目だ。

第5社目は円井町の椎葉円比咩(しいばつぶらひめ)神社。羽咋の郊外にある神社で、なかなかみつけられずにけっこう走りまわった。

JR七尾線の羽咋駅

羽咋駅の駅前通り

羽咋神社の鳥居

羽咋神社の神木の大欅

羽咋神社の神馬像

羽咋神社の拝殿

椎葉円比咩神社の標柱

椎葉円比咩神社の鳥居

椎葉円比咩神社の拝殿。神燈は落下している

羽咋の「ファミリーマート」で昼食

「ミックスサンド」を食べる

第6社目は寺家町の大穴持像石(おおなもちかたいし)神社。場所がわからなくて国道249号沿いの駐在所で聞いてやってきたが、能登一宮の気多大社のすぐ近くにある。気多大社には何度となく来ているが、そのすぐ近くに式内社があるとは知らなかった。大穴持像石神社の祭神は大穴持神で大国主神のことである。地元では「大穴持宮」などと呼んでいるようだ。

「像石」というのは鳥居の右手にある「地震石」のことで、この石のおかげでこの一帯は、地震の被害を受けることもないといわれている。大穴持像石神社の鳥居も狛犬も社殿も、今回の能登半島地震の被害を受けることもなく、しっかりと残っている。

大穴持像石神社は民俗学者折口信夫(1887~1953)ゆかりの神社。案内板には次のように書かれている。

この地とつながりの深い民俗学者・折口信夫博士は、論文集『古代研究』を出版するにあたり、昭和3年、当地出身の弟子・藤井春洋とともにこの社を訪れ、折口民俗学の象徴とタブノキタブノキタの大樹に覆われた社叢の写真を撮り、口絵に使っている。

大穴持像石神社の鳥居

大穴持像石神社の地震石

大穴持像石神社の拝殿

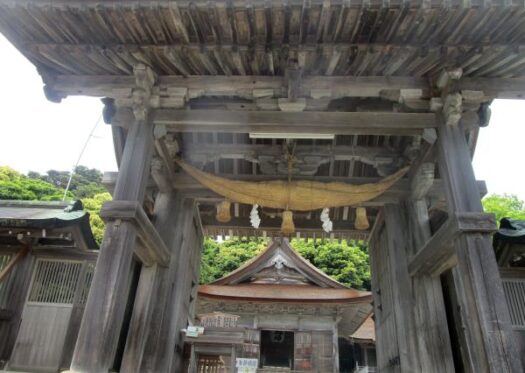

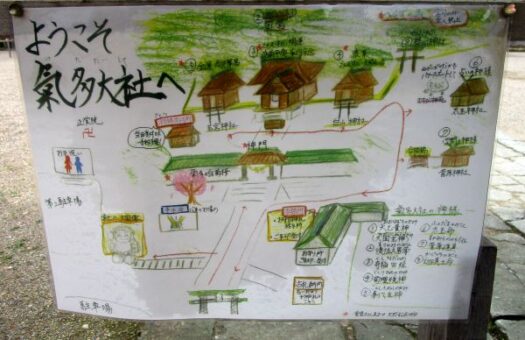

大穴持像石神社の参拝を終えると、第7社目の気多(けた)大社へ。その間は300メートルほどでしかない。気多大社は能登一宮。さすが能登の一宮だけあって、大社の風格。大鳥居をくぐり、参道を歩き、見事な切妻造りの神門を通って拝殿の前に出る。参拝したあとは北陸でも有数の自然林の「いらずの森」を見る。立入禁止の原生林にははシイやタブ、ツバキなどの照葉樹林がおい茂っている。

第8社目は柴垣町の椎葉円比咩(しいばつぶらひめ)神社で、国道249号沿いにある。隣はホテル&レストランの「大社庵」。こうして羽咋市内の式内社5社をめぐり、国道249号で志賀町に入った。

気多大社の鳥居

気多大社の参道

気多大社の神門

気多大社の案内図

気多大社の拝殿

気多大社の本殿

椎葉円比咩神社の標柱

椎葉円比咩神社の神燈も狛犬も鳥居もしっかりと残っている

石段を登っていく

椎葉円比咩神社の拝殿