1973 – 74年

アフリカ東部編 6 コルウェジ[ザンビア] → カミナ[ザイール]

ありがたい夜食

ザイールの首都のキンシャサを目指し、南部の町、コルウェジを出発した。交通量はガクッと減り、舗装路も途切れ、ガタガタ道の悪路を歩いた。どこか村に着いたら泊めてもらうつもりでいた。後ろを振り返ると、コルウェジの銅山のまばゆいほどの明かりが望まれた。だが、前方には明かりひとつなかった。

ぼくの前をオジサン、オバサンといった感じの年配の2人が歩いていた。その2人に追いつくと、一緒に歩いた。コルウェジの町から自分たちの村に帰るところだった。日も暮れたことだし、2人の帰る村はそんなには遠くないであろうと勝手に想像し、その村で泊めてもらうつもりでいた。ところが集落を2つ、3つと通りすぎたが、2人は立ち止まることもなく歩きつづける。

オバサンは途中で街道を離れ、細道に入っていった。そこからはオジサンと一緒に歩く。時計を持っていないので正確な時間はわからなかったが、月の上り具合からみて10時ごろだろうか、とある村に着くと、オジサンの足はそこで止まった。道の両側には月明かりに照らされた草屋根の家々が並んでいた。ランプの灯がもれている家もあったが、大半の家はまっ暗だ。夜の早いアフリカの村はシーンと静まり返っている。

ぼくが「ひと晩、泊めて下さい」と頼むまでもなく、オジサンはとある家の前で立ち止まると、手招きしてぼくを中に入れる。手づくりの折りたたみ式のイスを出し、油の入ったカンに芯を入れただけのランプに明かりを灯す。小さな明かりが土間に土壁の家の中を照らした。そこには木のベッドがあり、「今晩はここで寝なさい」というと、オジサンは家を出ていった。

オジサンはじきに戻ってきた。手にはパイナップルを持っている。その後ろには数人の人たちがいる。その中の1人がコーヒーの入ったカップを、別な人がパンを差し出した。なにしろ腹ペコだったので、むさぼるようにパンを食べ、コーヒーを飲んだ。パンを食べおわると、オジサンはパイナップルを切ってくれた。なんともありがたい夜食だった。オジサンの名前はクフアさん。きっと、「珍しい客が来ている」ぐらいのことをいったのだろう、物珍しそうな顔をしてほかの人たちもやってきた。そんな村人たちとカタコトのスワヒリ語で話した。ザイール東部のスワヒリ語は東アフリカのそれとは、ずいぶん違うのだけはよくわかった。

やがて1人、また1人と帰りはじめ、再び、クフアさんと2人だけになった。ぼくはベッドを借りて寝ようとした。するとクフアさんは土間にゴザを敷いて寝ようとしている。てっきり別の奥さんや子供たちと一緒の家に帰るとばかり思っていた。あわてて「寝袋を持っているのでぼくがここで寝ます」と身振り手振りを織りまぜてそう言ったが、結局、ベッドで寝ることになった。ありがたくそうさせてもらうことにした。長時間、歩きつづけた疲れもあって、あっというまに深い眠りに落ちていった。

トラックの荷台での酒宴

翌朝は夜明けとともに出発。クフアさんの見送りを受けて歩きだす。村は朝もやに包まれている。道端の草の葉には露が溜まり、しっとりとしている。

朝のうちは体も軽やかで、歩いていても浮き浮きした気分。道の左側には国境を越え、アンゴラの大西洋岸の港町、ロビトに通じる鉄道が通っている。1時間ほど歩いたころ、鈴なりの乗客を乗せた列車がアンゴラ国境のディロロに向かって通り過ぎていった。列車に向かって手を振ると、大勢の乗客たちが手を振り返してきた。

不思議だったのは、大勢の乗客たちがどこに行くのだろうか…ということ。アンゴラ国境までは400キロ。途中に大きな町はない。国境の町、ディロロもそれほど大きな町だとは思えない。もしかしたらアンゴラに行くのだろうか…と、そんなことをも考えた。

キンシャサに向かう道はほとんど交通量がなかった。苦しいヒッチハイクだ。陸路でキンシャサまで行くのは不可能だと何人もの人たちにいわれたが、なるほどと思わざるをえない。シャバ州のルブンバシからキンシャサに行くルートは鉄道でカミナ、カナンカを経由し、終点のイレボへ。イレボはコンゴ川の大きな支流、カサイ川に面した川港で、そこから船でキンシャサまで行くというのが普通のルートなのだ。

2時間ぐらい歩いたところで、待ちに待った車のエンジン音が聞こえてきた。エンジン音は次第に大きくなり、やがてトラックの姿が見えてきた。手を上げるとトラックは停まり、運転手は「いいよ。乗りな」といったそぶりを見せる。ぼくは「ありがとう!」とお礼をいって荷台によじ登った。荷台には10人ほどの人たちが乗っていた。

荷台に乗っていたのはオバサン連中が多かった。アフリカ人女性は働き者で、また商売上手で、女が男を食わしているのではないかと思ってしまうほど。そのオバサン連中はコルウェジで日用雑貨を仕入れ、それを村の市場で売るようだ。みんな底抜けに明るい。デコボコ道をガタンピシャンと跳ね上がりながら、そんなことはまったく気にならないかのように、地酒をくみかわしている。ペチャクチャしゃべりながら地酒を飲みつづける。地酒はぼくにも何度もまわってきたが、そのたびにありがたくいただいたせいで、けっこうほろ酔い気分になった。

地酒のあいまにオバチャンたちはパイナップルを切ってくれた。トラックが激しく振動するのでうまく食べられず、顔中をベトベトにしてしまう。その顔がおかしいといってオバチャンたちは大笑いするのだった。

ルプエシ村での1日

トラックが止まったのはルプエシという村。オバチャンたちはここで全員が下りた。トラックの運転手はロドリゲスさんというアンゴラ生まれの人。ポルトガル語をある程度、話せる。オバチャンたちに輪をかけて陽気な人で、彼にはとってもよくしてもらった。ロドリゲスさんは積み荷と乗客が集まったら、次の日、150キロ北の町、カミナに向けて出発するといった。ほとんど車の通らないところなので、カミナまで乗せてもらうことにした。

ロドリゲスさんはルプエシでは一軒家を借りた。ぼくも一緒に泊めてもらい、夕食もご馳走になった。ロドリゲスさんの客人になったようなものだ。

次の日、荷物の集まりも、乗客の集まりも悪く、出発できなかった。1日、ルプエシに滞在することになった。たっぷりと時間があるので、ロドリゲスさんにこの地方のスワヒリ語を教えてもらった。イモがビラーシ、キャッサバがモコ、トウモロコシがムインジ、米がムチェレ、バナナがンディンジ、肉がニャマ、レモンがシトロー、水がマイ…と、まずは食べ物から聞いた。

その次は思いつくまま、手当たり次第に聞いた。ナイフがキス、タイコがンゴマ、木がムチ、ベッドがキタンダ…という具合だ。

ロドリゲスさんはリンガラ語も話せる。スワヒリ語がザイール東部の共通語だとすると、リンガラ語はザイール西部の共通語。スワヒリ語講座の次はリンガラ語講座だ。1から10まではモコ、ニバレ、ミサト、ミネ、ミタノ、サンボ、サンバノ、モアンベア、ナイネ、ジュミ。スワヒリ語のあいさつの「ジャンボ」に相当するのがンボテ、「さよなら」がケンデマラム、「どうもありがとう」がルングニャミンギ、「ごきげんいかがですか」がオザリボニ、「たいへんけっこうです」がナザリマラム、「どこから来たのですか」がオイニ・ワピ、「日本から来ました」がナコミナ・ジャポン、「どこに行くのですか」がオケー・ワピ、「キンシャサに行きます」がオケイナ・キンシャサ…となる。

昼になると、ロドリゲスさんは村の長老に招待された。その席にはぼくも呼ばれた。そこでは昼食が用意されていた。ブカディと肉汁。ブカディというのはこの地方の主食で、キャッサバの粉をこねたもの。洗面器のような器に入れ、みんなで手を伸ばし、肉汁につけて食べる。もちろん、スプーンやフォークは使わない。手づかみの食事だ。

昼食のあとは借りた家に戻り、昼寝をする。目をさますと、村人たちはイモを持ってきてくれた。夕方、涼しくなると、夕風に乗って太鼓の音が聞こえてきた。広場まで行ってみる。そこでは太鼓の音に合わせて、村人たちが踊っていた。しばし、村人たちの踊りを楽しんだあと家に戻り、ロドリゲスさんの作った夕食をもらい、食後は2人でビールを飲んだ。こうしてルプエシ村での1日が過ぎていった。

カミナに到着!

次の日もカミナに行く荷物と乗客は集まらなかった。ロドリゲスさんはカミナを諦めてコルウェジに戻ることにした。ぼくはもう1日、ルプエシ村に滞在し、夜明けとともに出発。ロドリゲスさんとは何度も握手をかわして別れた。カミナまでは150キロ。最悪の場合は歩き通さなくてはならない。それほどの交通量の少なさだ。

朝のうちこそ気合十分で歩いたが、そのうち疲れてくると、やたらと水を飲みたくなるもう我慢できないくらいに「水、水、水」といってしまう。水筒はといえば、バイクでの「オーストラリ一周」のときに落として以来、持っていなかった。ついに水に我慢できず、道のあちこちにできている水溜まりの水を膝をつき、泥が口に入らないようにして飲んだ。

昼ごろになって、やっと次の村に着いた。ここまで20キロ。次の村は40キロ先なので、「この調子だと、どこか途中で野宿だな」と、けっこう落ち込んだ気分になる。いっそのこと、この村で泊めてもらおうかとさえ思った。

そんなときに、信じられないような幸運が訪れた。村人たちの「モトカー(車)だ」の声。彼らの聴力は信じられないほどいいが、耳をすますと、自動車の音がかすかに聞こえた。その音は次第に大きくなってくる。ぼくはあわてて村の中から道路まで走った。それはトラックで、ありがたいことに運転手は乗せてくれた。コルウェジから来たトラックでカミナまで行くという。

おかげでまったく予期しなかったことだが、その日のうちにカミナに着くことができた。カミナの町に着いたときには、すでに日は暮れ、その夜は警察で泊めてもらった。疲れきっていたが、蚊と南京虫のダブルパンチを食らい、あまりよく眠れなかった…。

クリスティン、エラノールとの出会い

翌朝は目覚めても気分は重かった。蚊と南京虫には徹底的にやられた。蚊はまだしも、南京虫のかゆみはいつまでも残り、足や首筋など、やられたところをかきむしった。警官たちにお礼をいって警察を出ると、鉄道の駅まで行く。駅前には露店があり、そこで紅茶を飲みながらマーガリンをつけたパンを食べた。

すでにザイールのお金はほとんどなく、両替しなくてはならなかった。駅前には銀行がある。銀行はすでに開いていたが、USドルを20ドル、替えてもらおうとしたら、なんとカミナではできない、ルブンバシまで行かなくてはならないといわれた。銀行がダメならと、ホテルや大きな商店、ガソリンスタンドとまわったが、結果は同じだった。困りきっていると、ある店の主人が耳よりな情報をくれた。カミナにはアメリカ人がいる、彼らなら替えてくれるかもしれないというのだ。

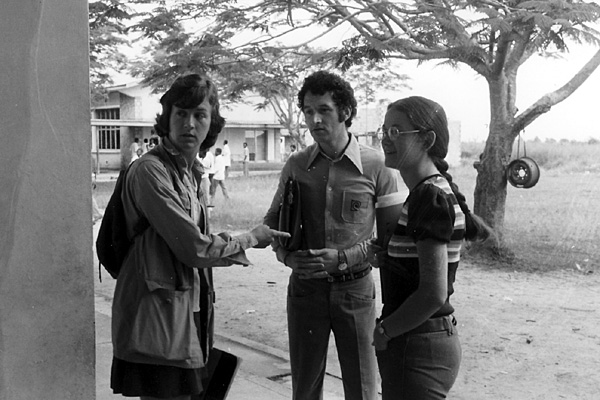

店の主人に地図を書いてもらい、そのアメリカ人を訪ねた。留守だったが、しばらく待つと、戻ってきた。まだ若い2人の女性で、彼女らはピースコー(平和部隊)の一員として、学校で英語を教えていた。

2人はアメリカ人らしい陽気さと気さくさで、すぐに20ドルを両替してくれた。さらに2、3日、休んでいったらいいといって泊めてくれた。1人はクリスティーン、もう1人はエラノールで、2人ともカリフォルニアからやってきた。

彼女らの自転車を借りてカミナの町中や郊外を走りまわったり、彼女らが英語を教えている高等学校を見せてもらったりした。夜は2人と夜遅くまで飲み明かした。クリスティーン、エラノールのおかげで、なんとも楽しいカミナでの滞在になった。