2024年2月11日

給水車がズラリと並んでいた

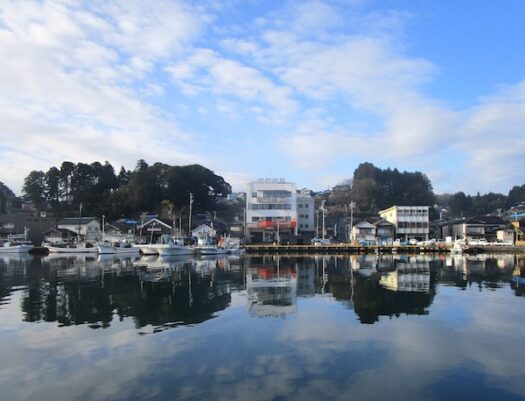

七尾北湾の一番奥に臨む穴水は古くからの港町。穴水駅は今はのと鉄道の終着駅だが、かつては七尾〜穴水〜輪島の七尾線の駅で、ここから始まるのと鉄道は蛸島駅(珠洲市)まで通じていた。民営化される以前は国鉄の能登線だった。

のと鉄道終点の穴水駅(2020年)

穴水駅に隣り合う道の駅「あなみず」(2020年)

穴水は奥能登への玄関口だ。

県道1号は輪島へのメインルート。能越道はのと里山空港ICからのと三井IC(輪島市)まで延伸された。のと里山空港ICから入る珠洲道路は珠洲へのルートだ。

さあ、奥能登へ。

穴水からは国道249号を行く。七尾北湾最奥の中居湾ではおもしろいものを見た。

「ぼら待ちやぐら」だ。

これは網漁で、江戸時代からこの地方に伝わる伝統的な漁法。高さ7、8メートルの丸太ヤグラを組み、その上から海底に張ったフクロ網を見張るというもの。ボラの群れが網に入ると、網口をたぐり上げて獲るのだ。

中居湾を過ぎると国道249号は海岸を離れ、穴水町と能登町の境の曽山峠を越える。珠洲へのメインルートは北の珠洲道路なので、国道249の交通量はきわめて少ない。

穴水を出発

国道249号を行く

穴水の「ぼら待ちやぐら」

波静かな中居湾

穴水町から能登町に入る

国道249号の曽山峠に立つ渡辺さん。交通量は少ない

国道249号を行く

国道249号沿いの倒壊した家

国道249号の崩落箇所

富山湾の湾岸を行く

能登町に入ると倒壊した家や国道249号の崩落した箇所を見るようになる。富山湾岸に出ると、堤防越し海を見る。今回の能登半島地震でも津波が発生したが、東日本大震災のように大津波によって防潮堤が破壊されたような現場は見ていない。

能登町の中心、宇出津(うしつ)の町に入っていく。ブルーシートのかかった家はあったが、ここでは倒壊した家は見られない。宇出津漁港に行くと、自衛隊の給水車がズラリと並んでいた。日本各地から駆けつけた自治体の給水車も見られた。震災から40日になるが断水はまだまだ続いている。

能登町の中心、宇出津の町に入っていく

宇出津漁港

宇出津漁港のイカ釣船

宇出津漁港の絵のような風景

宇出津漁港にできた段差

自衛隊の給水車が並ぶ

日本各地から災害支援の給水車がやってきた。この車は滋賀県の守山市から

2 Thoughts on “能登半島を行く[16]”

コメントは受け付けていません。