目指せ、聖山カイラス! 1999年(2)

恐怖の顔面着地

ネパールの首都カトマンズを経由して、チベットの中心、ラサに着いたのは1999年8月3日のことだった。

ラサではポタラ宮に隣り合った「航空酒家」に泊まった。チベット人ガイドの女性からは英語で「今日は絶対にアルコールを飲まないで下さいね」と、念を押されていた。

それにもかかわらず、ラサまで来た喜びで夕食後、

「もう、トゥデイ(今日)じゃなくてトゥナイト(今夜)だから、さー飲もう!」

と、「チベット軍団」の10名のみなさんと「ラサビール」で乾杯。さらに「ラサビール」を次々にあけた。

ラサは標高3650メートル。この高度で何本ものビールを飲んだせいで、翌日はすっかり高山病にやられてしまった。

息苦しさや頭痛だけでなく、40度近い高熱まで出た。1回10元(約150円)の酸素を5回も吸ったが、息苦しくてほとんど寝られない。

翌日、中国製125ccのオフロードバイクにまたがり、我ら「チベット軍団」はポタラ宮前の広場を出発し、チベット第2の町、シガツェに向かった。その間は270キロ。ぼくの体調は最悪でウツラウツラ状態。フラフラになって走った。シガツェは標高3836メートルで富士山よりも高くなる。高山病はよけいひどくなった。

シガツェを出ると際限のないダートがつづく。

シガツェを出てからわずか27キロ地点で、先頭を走っていたぼくは道のギャップがまったく目に入らず、ノーブレーキでそれに突っ込んだ。

30メートルほど吹っ飛び、恐怖の顔面着地。

しばらくは意識を失った。気がついたとき、最初はバイクでサハラ砂漠を走っているのではないかと思った。

「今、チベットに来ている」

と、わかるまでには相当、時間がかかった。

すぐにかけつけてくれたサポートのチベット人スタッフは、ぼくがピクリとも動かなかったので、「カソリさんが死んだ…」と思ったそうだ。

しかし今までに何度も修羅場をくぐり抜けてきたカソリ、起き上がると、自分で自分の体を確かめる。

首を強打したので、首はほとんどまわらない状態だったが、骨は折れていないと判断した。顔面血だらけだったが、これも口の中を切ったもので、そうたいしたことではないと判断した。顔面着地した瞬間に吹っ飛んだアライのヘルメットのバイザーが頭を守ってくれたのだ。バイザーが絶好のクッションになってくれた。頭は大丈夫!

顔面を地面にたたきつけたとき、顔を護るために、無意識に右手で地面をついていた。そのため右手首はみるみるうちに腫れてきたが、これも骨折はしていない。

中国製バイクのダメージは大きかった。

チベット人スタッフたちはグニャと曲がったフロントホークを外し、ジャッキを使って直したりして、短時間でなんとかまた乗れるような状態にしてくれた。

ハンドルの曲がったバイクにまたがり、いきなり標高4950メートルのユロン峠を越えた。この高度、この空気の薄さの中で、はたしてバイクが走ってくれるだろうか…と、大いに不安だったが、3速、もしくは2速でトコトコ峠を登っていくではないか。

祈願旗のタルチョが舞う峠の頂上に着いたときは、全身を突き抜ける痛みをこらえて、最初の大きな難関を突破した喜びにひたった。

ユロン峠を下ると、標高3951メートルのラチェの町に到着。

ラチェを過ぎ、ネパールへの道との分岐点を過ぎ、最後の町サガを過ぎると、最悪の道になる。何度、川渡りをしたことか。いや、川渡りなどというものではなく、大岩がゴロゴロしている川の中をずっと走っていくような道なのだ。ぼくの右手は野球のグローブのように腫れ上がっているので、アクセルを握るのが何とも辛かった。

精も根も尽き果てたところで野宿。夜が恐怖だ。事故で全身を強打しているので、体の芯からズッキン、ズッキンと突き上げてくる猛烈な痛みに泣かされる。一睡もできないような状態だ。

おまけに首をやられているので、寝返りも打てない。

そんな最悪の体調で標高4000メートルから5000メートルのチベット高原に入っていった。

アジア大陸最奥の地に立つ

ラサからはアジアの大河、ガンジス川の一方の流れ、ブラマプトラ川上流のヤルツァンポ川に沿って西へ、西へと走る。そのガンジス川水系の最後が標高5216メートルのマユム峠になる。ユロン峠から数えて16番目の峠だ。

ヤルツァンポ川の流れに別れを告げ、マユム峠を目指して山の斜面の草原を駆け登っていく。曲がりくねった峠道を想像していたが、かなり直線的な峠道。

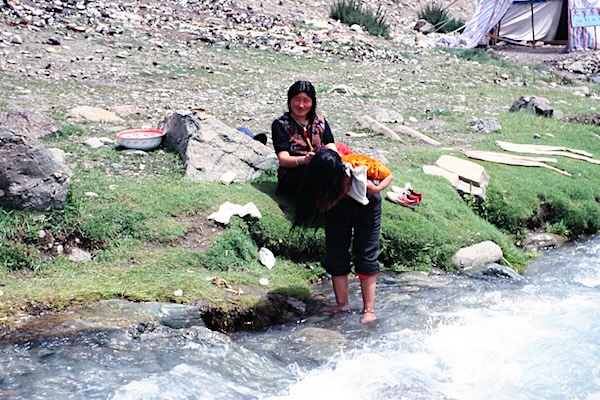

標高5000メートルをはるかに超えた高地でも、チベット人は家畜のヤクとともに生きている。それは人間の強さを思い知らせるような感動的な光景だ。

マユム峠の頂上に着いたときは、「やったゼー!」と、大声で叫んでやった。

マユム峠を下ると、何本かの渓流を渡ったが、なんと川面が真っ黒になるほどの魚影の濃さ。渓流魚がウジャウジャいるのだ。夕食のおかずにしようと、トラックが勢いをつけて往復しただけで、200匹近い魚が川面に浮いた。もう取り放題。信じられないような光景だ。

マユム峠から3つ目の峠、標高4660メートルのホルッシュ峠に立ったときも感動した。まさに「絶景峠」だ。右手には聖山カイラスを望み、正面には神秘の湖のマナサロワール湖を見る。古来より、この湖こそ、アジアのすべての大河の源だと思われてきた。

「自分は今、アジア大陸最奥の地にいる!」

ホルッシュ峠ではそんな思いにとらわれた。

ホルッシュ峠を下り、聖山カイラス巡礼の村のタルチェンに到着した。

カイラスは仏教徒、ヒンズー教徒、ジャイナ教徒らにとっての聖山なので、チベット内はもとより、中国各地やネパール、インドなどから多くの巡礼者がこの地にやってくる。

ここから南側に目を向けると、標高7694メートルのナムナニ峰や、標高7816メートルのナンダデビ峰といった7000メートル峰がまるでなだらかな丘のように見える。

我ら「チベット軍団」はタルチェンからさらに20キロほど走り、カイラス山を間近に眺める地点でバイクを停めた。ラサを出発してから8日目、1281キロを走ってのカイラス到着だ。チベッタンブルーの抜けるような青空を背にした標高6656メートルのカイラス山。雪がまぶしいくらいに輝いていた。

その夜、タルチェンに戻ると、参加者の生田目明美さんには、

「さー、カソリさん、カイラス到着を祝って飲みましょう!」

と、ビールをすすめられた。

しかしカソリは、一滴も飲めなかった。

タルチェンからラサへの帰路も、相変わらずの高山病と事故の痛みで、なんとも辛い走りになった。

命からがらラサに戻ることができたが、「ラッキーだったな!」と思うのと同時に、懲りないカソリは「今度はチベット横断だ!」と固く心に誓った。

それを実現させたのは10年後の2009年のことである。