韓国食べ歩き紀行(1)

1986年

日本観光文化研究所(観文研)発行の月刊誌『あるくみるきく』の第239号(1987年1月号)では、「韓国食べ歩き紀行」を書かせてもらった。宮本常一先生、高松圭吉先生のあとを継いで観文研の所長になった神崎宣武さんと一緒にまわった韓国食べ歩き紀行だ。

ソウルの「エメラルド・ホテル」

1986年8月25日。成田発15時25分発の大韓航空KE703便は、成田を飛びたってから2時間もかからずに、ソウルのキンポ(金浦)空港に着陸した。東京から北海道や九州に行くのとかわらないような短い飛行時間が、日本と韓国の距離の近さを感じさせた。8月下旬のソウルは残暑が厳しく、東京と変わらない暑さだった。

今回は日本観光文化研究所(観文研)所長の神崎宣武さんと一緒にソウルにやってきたのだが、私たちは暑さが大好きなので、暑いという理由だけでうれしくなってしまった。 私たちはこれから何日かの韓国滞在中、韓国食を食べ歩くのだ。

神崎さんはこの数年来、何度か韓国に来ている。ソウルの繁華街のひとつ、チョンノ(鐘路)区に定宿にしているホテルがあるというので、タクシーで向かった。

空港から都心までの間、私は車窓を流れていく風景に目をこらした。

「変わったなあ!」

それがソウルの第一印象だ。

私は韓国には10年ぶりで来たが、高度経済成長の道を突っ走るこの国の、10年間の変貌ぶりには目を見張らされた。幹線道路はすっかり整備され、韓国製のヒュンダイ(現代)やデーウ(大宇)の乗用車が疾走し、都心に入ると高層ビルが林立している。道行く人たちの服装を見ても、東京と変わりがないほどファッショナブルになっている。ソウルはすっかり近代的な都市としての体裁を整えていた。

私たちが目指した「エメラルド・ホテル」はチョンノ区のナクウォンドン(楽園洞)にあり、東京でいえば下町のビジネスホテルといったところだ。ただし、部屋はオンドルを備えた韓式。このホテルは私たちの目的をかなえるのには絶好の位置にある。歩いて1分もかからないところに市場があり、周辺には食堂が軒を連ね、マッカリ(濁酒)を飲ませる居酒屋があり、屋台が何台も出ている。すこし足を延ばせば、高級料亭もある。さらにうれしいことには、骨董屋がずらりと並んでいるインサンドン(仁寺洞)も、目と鼻の距離だ。高麗の青磁や李朝の白磁、書画などが、店内に所狭しと置かれている。

ソウルの焼肉店

私たちは夕暮れの街に出かけていった。

まずは夕食だ。

鼻を利かせて何軒もの食堂をのぞいてまわったが、すこしでもおいしそうな店、すこしでも雰囲気のよさそうな店…をと探しまわる神崎さんの熱意はたいへんなもので、店を探しまわるだけで1時間を費やした。

その結果、私たちが入った店は焼肉専門店で、プルコギを注文した。

プルコギは「火肉」、つまりは「焼肉」を意味している。とはいってもプルコギといえばロースなどの牛の赤身にかぎられているようだ。

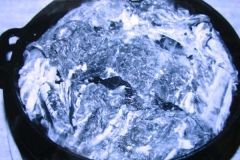

中央が盛り上がり、周囲が窪み、外側に縁のついている鉄鍋を熱し、その上にタレをつけた薄切りの赤身の肉をのせて焼く。給仕の女性が食べやすいようにとハサミで肉を切ってくれる。

焼けたところをみはからって、肉をチシャの葉にのせ、さらに生のニンニクをのせ、コチュジャン(トウガラシ味噌)をつけ、葉でくるんで食べる。チシャのほかにもう1種、シソの葉に似たエゴマの葉も使う。

焼肉とチチャやエゴマの葉とニンニクの味が口の中でからみ合い、ピリリと辛いコチュジャンがそのからみ合った味にアクセントをつけてくれる。

日本でも韓国風焼肉店があちこちにできているが、このような食べ方は一般的にはなっていない。また、日本との大きな違いは、食べ方だけではなく、肉の量がはるかに多いということだ。

ソウルの焼肉店で私は「おもしろい!」と思った。

韓国から伝わってきた焼肉料理だが、日本人はそれをそっくりそのまま受け入れるのではなく、日本風にアレンジしてしまうことだ。

さらにいえば中国料理からはラーメン、インド料理からカレーライス、イタリア料理からスパゲティー、イギリス料理からサンドイッチ、アメリカ料理からハンバーグを取り入れ、それぞれ日本風にしてしまったのと同じように、韓国料理からは焼肉を取り入れた。

そのため韓国料理というと焼肉料理ということになりがちで、韓国人はいつも肉ばかり食べているといった見方をしがちだ。

プルコギを食べながらチンロ(真露)を飲んだ。チンロは25度の焼酎で、甘口の酒。このほどよい甘さが、トウガラシやニンニクの辛さとほどよく調和する。ほろ酔い気分の頬には、夏の夜風が心地よい。私たちは夜風に吹かれるままに、ネオンのまばゆい歓楽街を歩きまわった。